Por Gabriel Castilla Cañamero, Javier Pérez Tarruella y Javier Élez

De innumerables artimañas se sirve la naturaleza para convencer al hombre de su finitud: el fluir incesante de la marea, la furia de la tormenta, la sacudida del terremoto […]. Pero entre todas ellas la más temible, la más estremecedora, es la pasividad del silencio blanco.

El silencio blanco. Jack London, 1899.

Una definición y algunas preguntas

Los glaciares se forman en aquellos lugares fríos donde la nieve se acumula hasta transformarse en hielo. Conforme crece la capa de nieve, la presión de las capas profundas aumenta, haciendo que disminuya el volumen por compactación y, en consecuencia, que aumente la densidad hasta que se forma hielo glaciar (Figura 1).

La diferencia entre un glaciar vivo y una masa de hielo muerto es el movimiento, y el motor que lo impulsa es el gradiente de presión que se forma entre la zona de acumulación donde se forma hielo glaciar y la zona de ablación, que es donde el hielo se pierde tanto por fusión como por la erosión que ejerce el viento (Figura 2).

Pero, ¿cómo llega a formarse un glaciar en un lugar concreto? ¿Qué variables lo condicionan?

Puesto que cada caso de estudio es único, no es posible ofrecer una respuesta general a estas preguntas; sin embargo, existen al menos diez variables que nos permiten aproximarnos a los entresijos de un proceso geológico de singular complejidad y belleza.

- Latitud

- Altitud

- Insolación

- Albedo

- Orientación

- Continentalidad

- Efecto abrigo

- Morfología previa

- Redes de fractura y escarpes tectónicos

- Polvo atmosférico

Entremos en detalles.

Las diez variables

1. Latitud

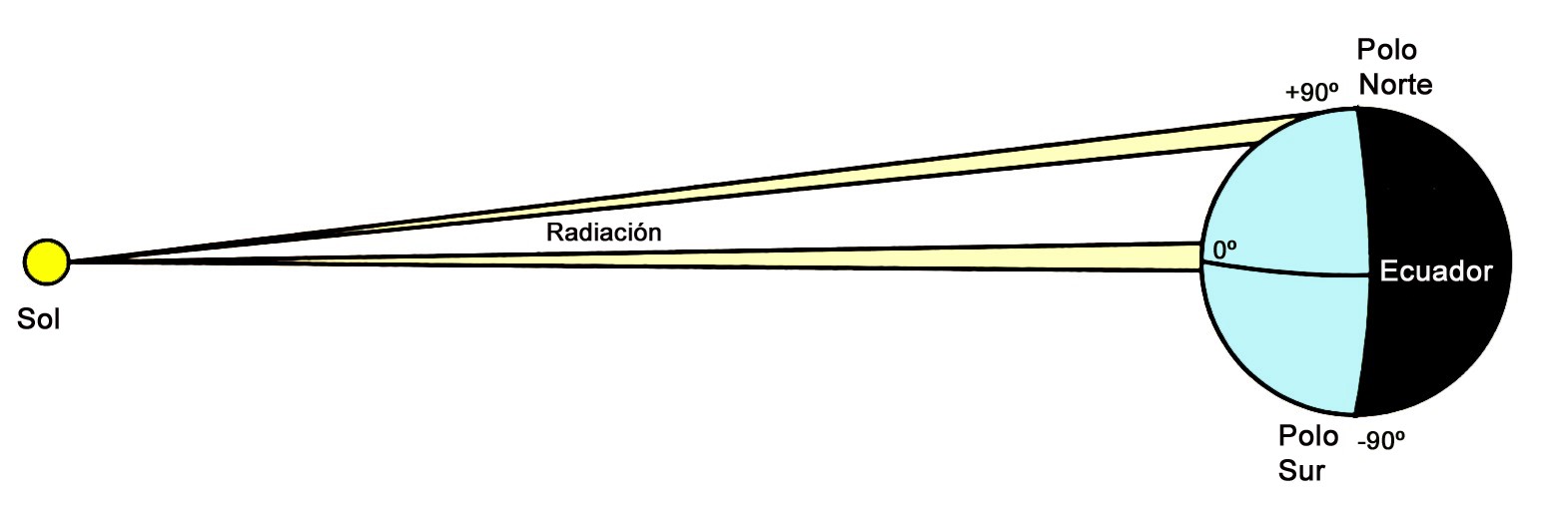

La latitud determina el ángulo con el que la radiación solar alcanza la superficie terrestre. Como podemos ver en la Figura 3, esta incide perpendicularmente en la región ecuatorial mientras que en los polos llega con mucha inclinación, lo que implica que se pierda una parte de la energía al atravesar la atmósfera.

Es por ello que la cantidad de radiación que reciben las regiones polares es mucho menor que en el ecuador, y este es el principal motivo por el que existen glaciares al nivel del mar en la Antártida, Islandia y Groenlandia (Figura 4).

Las regiones ecuatoriales solo han albergado glaciares al nivel del mar durante los llamados episodios Snowball Earth (literalmente Tierra bola de nieve), intensas glaciaciones del período Criogénico, hace entre 720 y 635 millones de años.

2. Altitud

¿Significa esto que no puede haber glaciares en el ecuador? Sí los hay, pero situados a gran altitud.

Dado que la atmósfera se calienta desde la superficie terrestre, la temperatura desciende con la altura, y en las zonas templadas del planeta esta diferencia térmica es de aproximadamente un grado centígrado por cada 152 metros de ascenso vertical.

Esto quiere decir que en una región donde la temperatura al nivel del mar sea de 25 ºC, a los 4.500 m de altitud podrá alcanzar los -5 ºC (o sea, 30 grados menos), y explica por qué podemos encontrar glaciares a 4.500 m de altitud en la zona ecuatorial de la cordillera de los Andes y en las montañas Rwenzori, en el corazón de África Oriental (Figura 4).

En el caso de la Península Ibérica, situada a una latitud media de 40º norte, el momento álgido del Último Periodo Glaciar tuvo lugar hace entre 24.000 y 21.000 años, y los glaciares se formaron en el Sistema Central a una altitud comprendida entre los 1.500 m y los 2.500 m sobre el nivel del mar actual.

3. Insolación

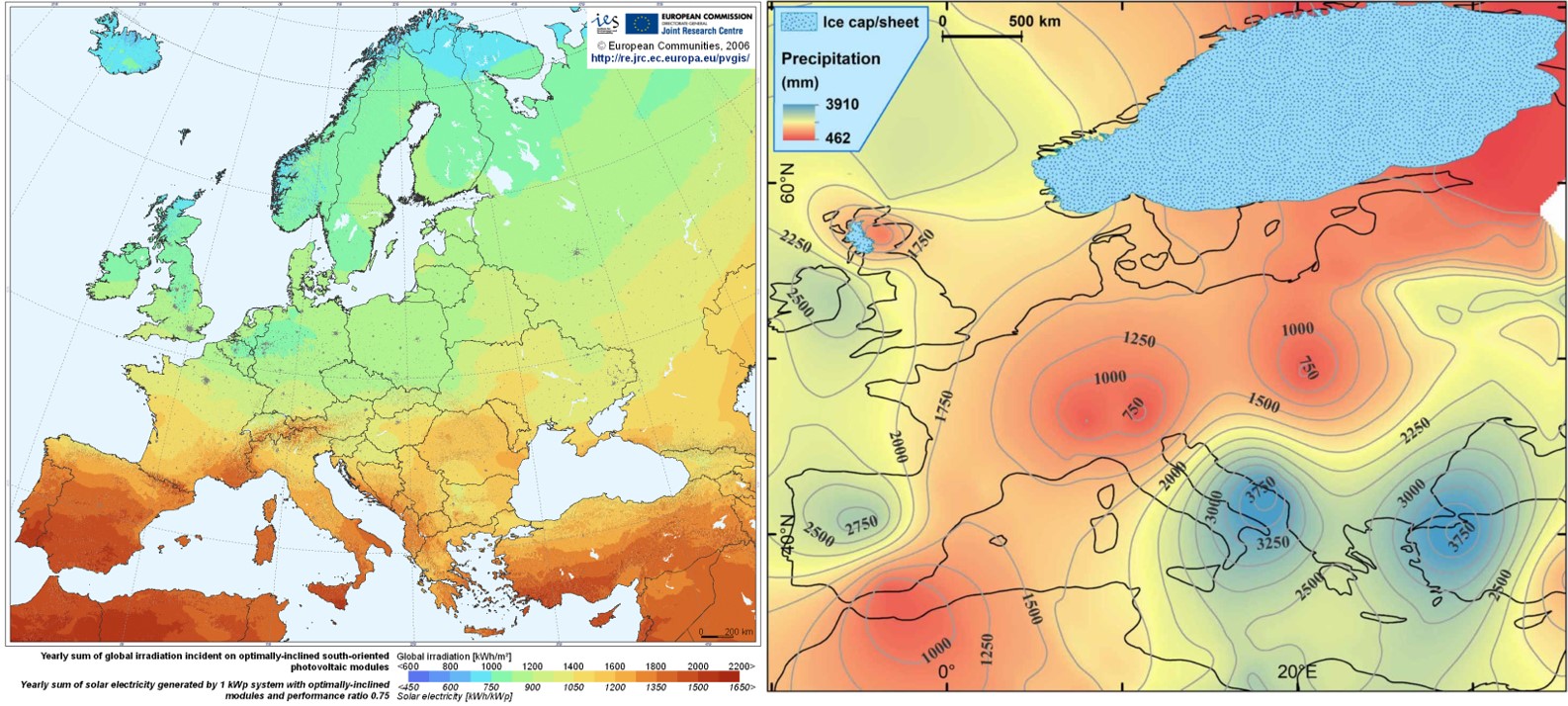

La cantidad de radiación solar que alcanza un punto de la superficie terrestre en un año depende de variables como la nubosidad y el relieve (en el hemisferio norte es la cara sur de las montañas la que recibe más radiación y por tanto es la más cálida).

En las zonas ecuatoriales, el Sol alcanza su altura máxima sobre el horizonte durante 30 días; sin embargo, en las zonas tropicales alcanza esta misma posición en el cielo durante 86 días (¡casi el triple de tiempo!) y es por ello que los trópicos son más cálidos y albergan grandes desiertos. La cantidad de radiación que recibe el área mediterránea es mucho mayor que la que alcanza Escandinavia, donde los inviernos son más rigurosos.

Durante el momento álgido del Último Periodo Glaciar, las zonas de menor insolación alojaron masas de hielo que alcanzaron los 3.000 m de espesor. Sin embargo, en la Península Ibérica el espesor máximo del hielo fue de unos 200 m en la Sierra de Béjar (Sistema Central).

4. Albedo

Este término hace referencia a la cantidad de radiación solar que puede reflejar una superficie. El hielo y la nieve fresca son como un espejo y pueden reflejar hasta el 90% de la radiación que reciben, es decir, apenas se calientan por el Sol. Sin embargo, esta situación cambia cuando se deposita sobre ellos ceniza volcánica o sedimento, partículas oscuras de menor reflectividad que sí absorben la radiación solar.

De este hecho se desprende una idea importante: los glaciares se derriten desde dentro, bien por aumento de la temperatura ambiental, o bien porque absorben calor por cambios en el albedo (Figura 6).

Esta es la razón por la que países como Italia, Francia y China intentan conservar algunos glaciares emblemáticos cubriéndolos con material geotextil blanco de alta reflectividad que actúa como aislante térmico.

5. Orientación

Diversos estudios señalan que en el hemisferio norte los glaciares tienden a situarse en lugares de sombra (cara norte de los macizos montañosos), protegidos del viento dominante (a sotavento) y con mucha frecuencia orientados hacia el este (Figura 7).

En el hemisferio sur la orientación predominante es sureste, coincidiendo con la cara del relieve que recibe una menor insolación.

6. Continentalidad

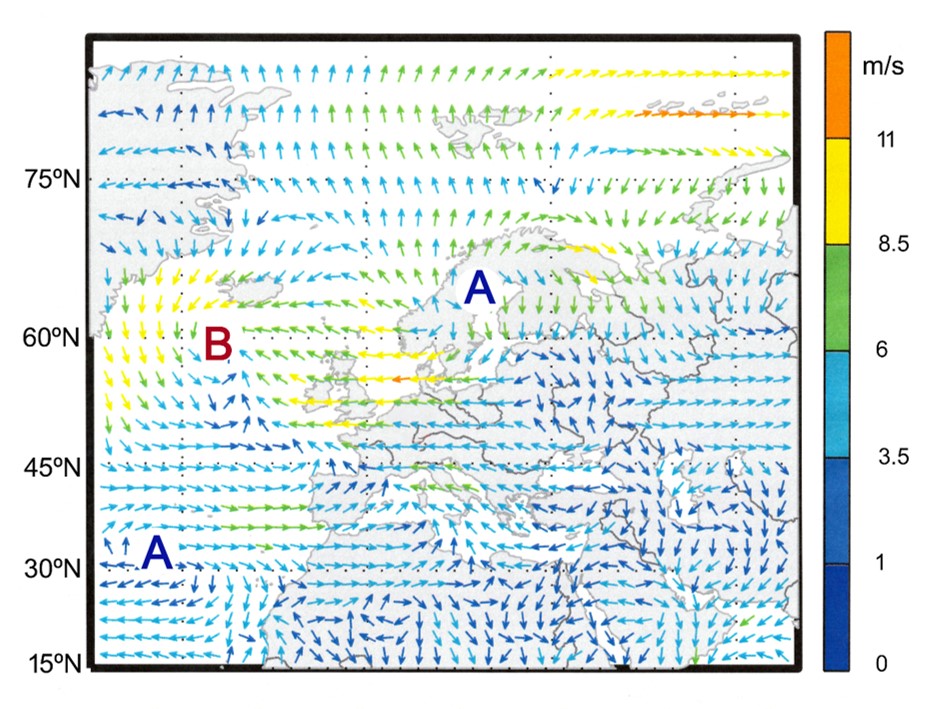

Es la lejanía de un territorio respecto de una masa de agua (mar un océano) que aporte humedad (recordemos que sin humedad no hay nieve) y suavice las temperaturas extremas. En el contexto de la Península Ibérica hace referencia a la influencia de frentes fríos y secos procedentes de Centro Europa y Siberia, en relación a los frentes cálidos y húmedos procedentes del Océano Atlántico.

El estudio de los campos de dunas fósiles que se formaron en Tierra de Pinares (comarca que abarca parte de las provincias de Ávila, Valladolid y Segovia), nos permiten conocer la dirección y sentido de los vientos dominantes durante los momentos de extrema aridez del Último Máximo Glaciar.

Diversos modelos señalan que vientos procedentes del suroeste y el oeste azotaron la meseta castellana, favoreciendo tanto el transporte de sedimento que formó las dunas como la erosión eólica (deflación) responsable de la ablación de los glaciares.

7. Efecto abrigo

Puesto que durante la última glaciación los vientos dominantes que barrían la península provenían principalmente del oeste y suroeste, es muy probable que los ventisqueros (trampas –abrigos- donde el viento forma torbellinos que atraen la nieve) estuvieran orientados en sentido opuesto, es decir, hacia el este y el noreste.

Como su propio nombre indica, durante las ventiscas la nieve se arremolina y acumula en estos puntos formando neveros (pequeñas masas de hielo que perduran todo el año), que en períodos fríos pueden actuar como áreas de acumulación de nieve.

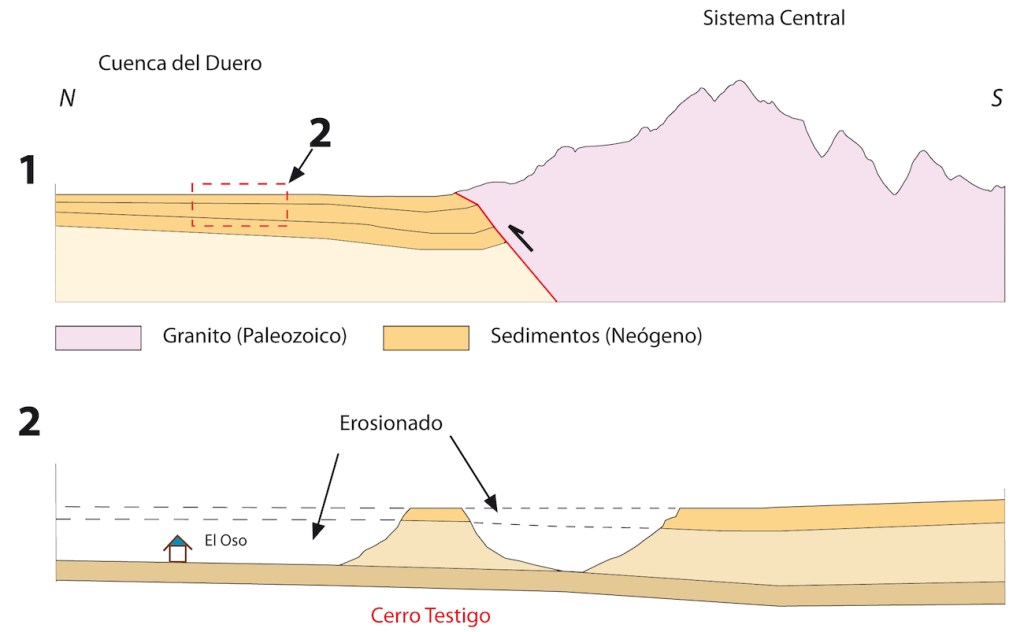

8. Morfología previa

Es importante reconstruir cómo era el relieve montañoso antes de la glaciación y, por tanto, antes de que los glaciares dejaran su huella en el paisaje.

Las cimas de las cordilleras que tienen poca pendiente son más propensas a acumular nieve (y por tanto a la formación hielo glaciar) que las cimas con mucha pendiente o que cuentan con un relieve muy acusado.

En estos casos la nieve tiende a caer en forma de aludes y por tanto no se acumula en las cimas, sino en la profundidad de los valles. Un buen ejemplo lo encontramos en la Sierra de Gredos, que por ser un sistema montañoso antiguo ha sido fuertemente erosionado y su línea de cumbres tiende a la horizontalidad, lo que favorecer la acumulación de nieve en la cuerda de cumbres.

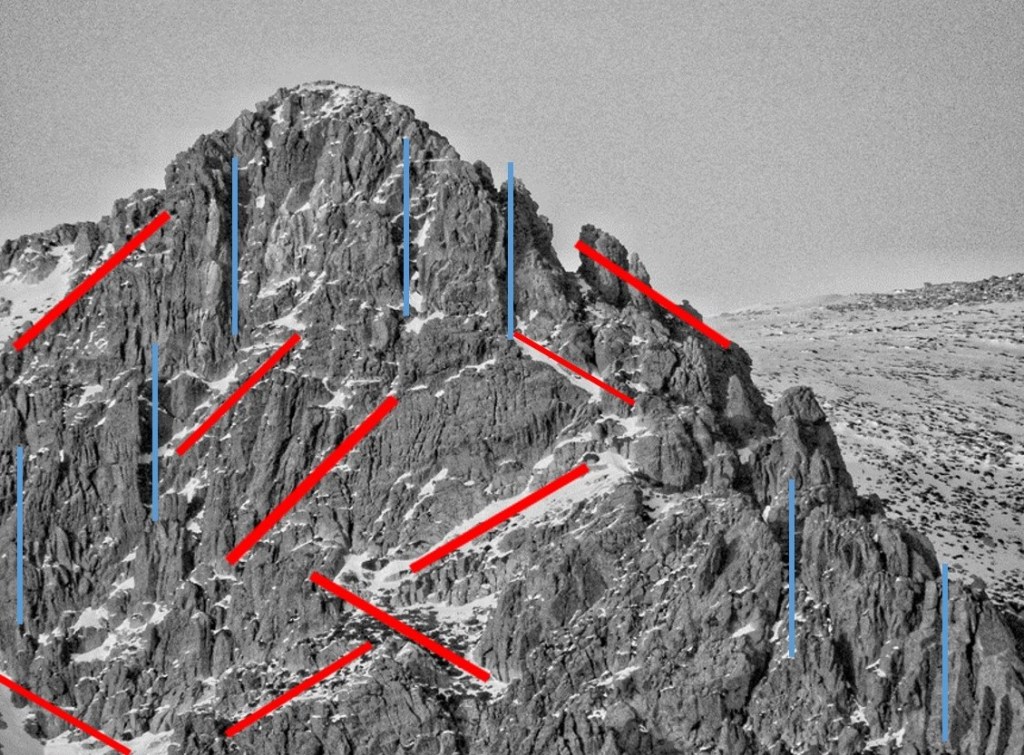

9. Redes de fractura y escarpes tectónicos

Las rocas se pueden romper por diferentes causas. Las fracturas de pequeña entidad se pueden disponerse al azar o seguir patrones de distribución en función de su origen: desde la existencia de heterogeneidades en la roca (por diferencias de composición, por ejemplo), pasando por desgaste debido a ciclos de calor-frío extremo, la descompresión o tensiones propias de la tectónica de placas. Las diaclasas (fracturas sin desplazamiento) favorecen la infiltración del agua en la roca y con ello la aceleración de los procesos de meteorización química (por alteración y disolución de minerales) y la erosión (Figura 11).

Los escarpes tectónicos son fracturas de mayor tamaño que implican un desplazamiento, normalmente formando un relieve con forma de escalón. Estas fallas también favorecen la meteorización, pero sobre todo los movimientos en masa (deslizamientos, vejigas, torrentes, etc.), formando cabeceras de vaciado donde pueden instalarse cuencas glaciares (Figura 12).

10. Polvo atmosférico

Durante las glaciaciones una gran cantidad del agua dulce de los continentes queda atrapada en forma de hielo. El resultado es un aumento generalizado de la aridez (falta de humedad ambiental) con una consecuente pérdida de masa vegetal que conlleva la degradación del suelo. Desprovisto de raíces, el suelo es erosionado por el viento con más intensidad, movilizando una gran cantidad de sedimento en forma de arena y grava (que puede formar dunas) y de polvo, que el viento arrastra hasta las capas altas de la atmósfera. Este polvo modificará el albedo de la superficie en la que se deposite, calentándola.

Un análogo podría ser la irrupción en Europa de nubes de polvo sahariano que aceleran el deshielo de las cumbres de Sierra Nevada (Figura 13). ¿Hasta qué punto el polvo puede condicionar la formación y el desarrollo de un glaciar? Algunos estudios señalan que el polvo del desierto del Gobi (entre el norte de China y el sur de Mongolia) podría ser la causa por la que no se formaron grandes masas de hielo en el norte de Asia durante la última glaciación.

Recapitulación

Los 10 factores que acabamos de ver nos hablan fundamentalmente de cómo nos alcanza la radiación solar, de cómo la atmósfera y el relieve redistribuyen esa radiación en forma de calor mediante el viento y otros fenómenos meteorológicos, y de cómo la geología condiciona la existencia de lugares favorables para la acumulación del hielo glaciar.

En este contexto podemos afirmar que el glaciarismo es un proceso geológico complejo y para entender el origen, la dinámica y la evolución temporal de los glaciares necesitamos manejar conceptos relacionados con muchas disciplinas, desde la física de la atmósfera y la Geografía, pasando por la Astronomía y la Geología.

El estudio de los glaciares es, sin duda, un estimulante reto multidisciplinar para cualquier espíritu curioso y amante de la Naturaleza.

Este contenido forma parte del Geolodía 2024 de Ávila en Cepeda la Mora, Ávila (España).

Referencias

- Anguita, F. y Moreno, F. (1993). Procesos Geológicos Externos y Geología Ambiental. Editorial Rueda. Madrid, 311 pp.

- Bernat Rebollal, M. (2012). Geomorfología de los depósitos eólicos cuaternarios del centro de la Península Ibérica. Una caracterización de la actividad eólica en tierras depinares y la llanura manchega. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geológicas. Departamento de Geodinámica.

- Carrasco, R.M. et al. (2023). The Prados del Cervunal morainic complex: Evidence of a MIS 2 glaciation in the Iberian Central System synchronous to the global LGM. Quaternary Science Reviews, 312.

- Carrasco, R.M. et al. (2011). Reconstrucción y cronología del glaciar de meseta de la Sierra de Béjar (Sistema Central Español) durante el máximo glaciar. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Geología. Nº 105 (1-4). Pp. 125-135.

- Carrasco, R.M. et al. (2020). Glacial geomorphology of the High Gredos Massif: Gredos and Pinar valleys (Iberian Central System, Spain). Journal of Maps, 16:2. Pp. 790-804.

- Dietrich, S. (2011). Palaeo wind system reconstruction of the last glacial period over Europe, using high resolution proxy data and model-data-comparison. Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

- Elis, R. y Palmer, M. (2016). Modulation of ice ages via precession and dust-albedo feedbacks. Geoscience Frontiers Vol. 7, nº 6, pp. 891-909.

- Evans, I.S. (1977). World-wide variations in the direction and concentration of cirque and glacier aspects. Geografiska Annaler, 59A (3-4), 151-175.

- Krinner, G.; Boucher, O. y Balkanski, Y. (2006). Ice-free glacial northern Asia due to dust deposition on Snow. Climate Dynamics Vol. 27, pp. 613-625.

- Oerlemans, J.; Griesen, R.H. y Van Den Broeke, M.R. (2009). Retreating alpine glaciers: increased melt rates due to accumulation of dust (Vadret da Morterasch, Switzerland). Journal of Glaciology, Vol. 55, nº 192, pp. 729-736.

- Oliva, M. et al. (2019). Late Quaternary glacial phases in the Iberian Peninsula. Earth-Science Reviews 192. Pp. 564-600.

- Oliva. M.; Andrés, N.; Fernández-Fernández. J.M. y Palacios, D. (2023). The evolution of glacial landforms in the Iberian Mountains during the deglaciation. En Palacios, D.; Hughes, P.D.; García-Ruiz; J.M. y Andrés, N. European Glacial Landscapes. The Last Deglaciation. Cap. 22. Pp. 201-208. Elsevier, 2023.

- Página Web de Meteosierra (Naturaleza): https://meteosierra.com/naturaleza/medio-natural/

- Pedraza, J. y Carrasco, R.M. (2006). El glaciarismo Pleistoceno del Sistema Central. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 13, 3. Pp. 278-288.

- Rea, B.R. et al. (2020). Atmospheric circulation over Europe during the Younger Dryas. Science Advances, 6. 11 December 2020.

- Rubial, M. J. (2005). Los glaciares: dinámica y relieve. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Vol. 13, 3. Pp. 230-234.