Colmatación de presas y erosión de deltas, la amenaza de un problema invisible

También tienes este artículo en formato audio. Escúchalo aquí:

Buscar lo diferente es observar; buscar lo común es comprender. Encontrar detalles diferentes es reunir datos, encontrar esencias comunes es crear conocimiento.

El gozo intelectual. Jorge Wagensberg, 2007

¿Qué es un río?

Según la Real Academia Española, un río es una corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar.

Si nos ceñimos a esta definición debemos asumir que la mayoría de nuestros ríos en realidad no lo son, pues el agua no discurre libremente y de forma continua por sus cauces. Esto es lo que afirman los datos recopilados por el proyecto AMBER (acrónimo en inglés de gestión adaptativa de barreras en ríos europeos).

El número de obstáculos censados en ríos españoles alcanza ya los 30.000, una cifra que según los expertos podría multiplicarse por seis cuando el conteo esté terminado. Sabiendo que nuestro país tiene unos 187.000 kilómetros de río, estaríamos hablando de algún tipo de barrera a cada kilómetro.

Así pues los ríos españoles avanzan hacia el mar, pero lo hacen a trompicones.

¿Por qué tantos obstáculos?

España es el país de Europa con mayor número de presas cuya pared supera los 15 metros de altura. Y si bien estas obras son las que tienen un mayor impacto sobre el cauce y el territorio circundante de un río, la gran mayoría de las barreras son pequeñas obras ya en desuso: rampas, presas, azudes (donde a diferencia de las presas el agua rebosa por encima), pequeños puentes, molinos harineros o antiguas centrales hidroeléctricas que interrumpen la circulación natural del agua, de los sedimentos y de las especies que viven en el cauce y la rivera.

Las razones por las que se han construido este tipo de barreras son diversas. Las grandes presas, por ejemplo, cumplen varias funciones:

- Sirven como almacén de agua potable.

- Ayudan a controlar las crecidas de los ríos, evitando inundaciones en los valles y las llanuras.

- Permiten obtener energía hidroeléctrica.

Una trampa para el sedimento

Como acabamos de ver, las presas que encontramos en los cauces tienen o tuvieron una utilidad, pero su ejecución y permanencia implican unas consecuencias que no siempre son evidentes.

Una presa es una barrera (normalmente) artificial que frena, impide o regula el paso de una corriente de agua.

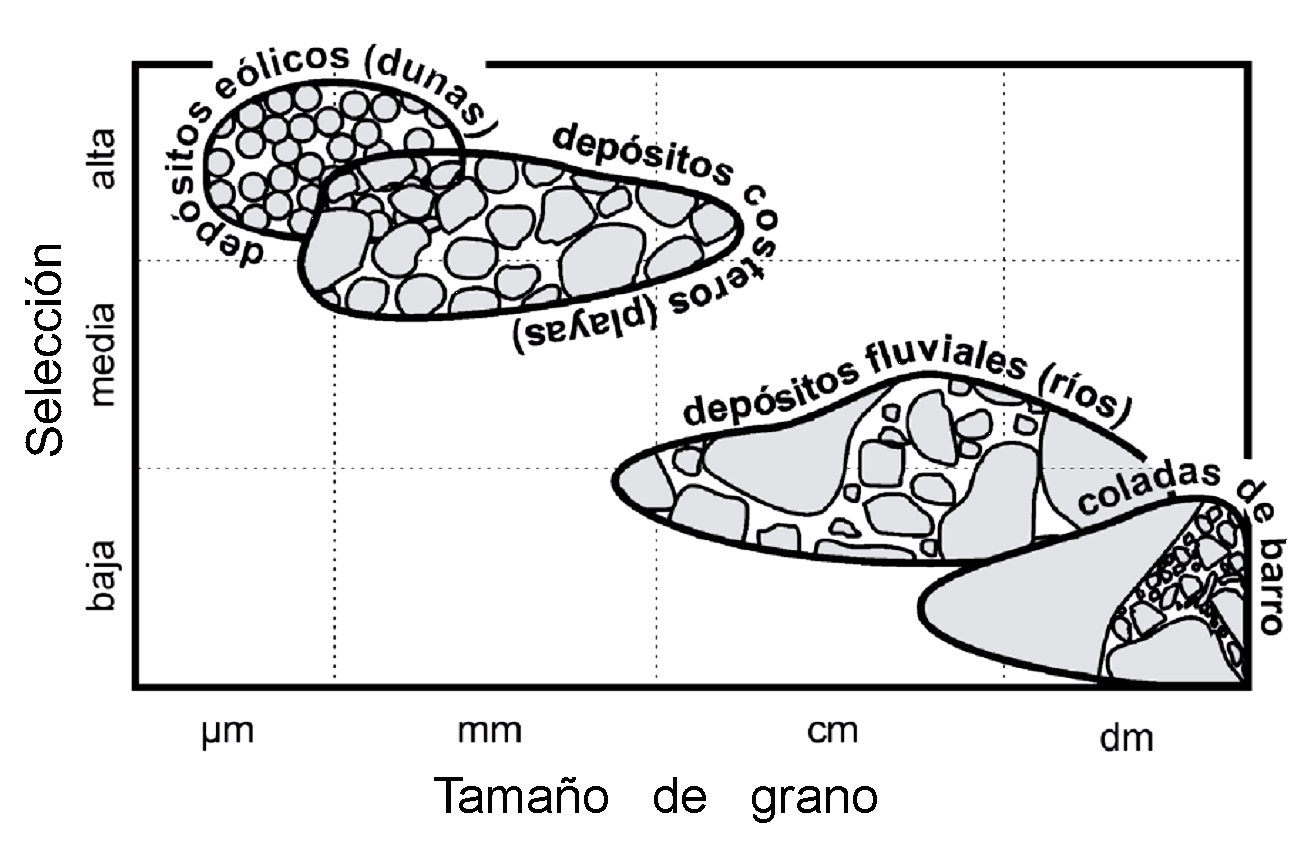

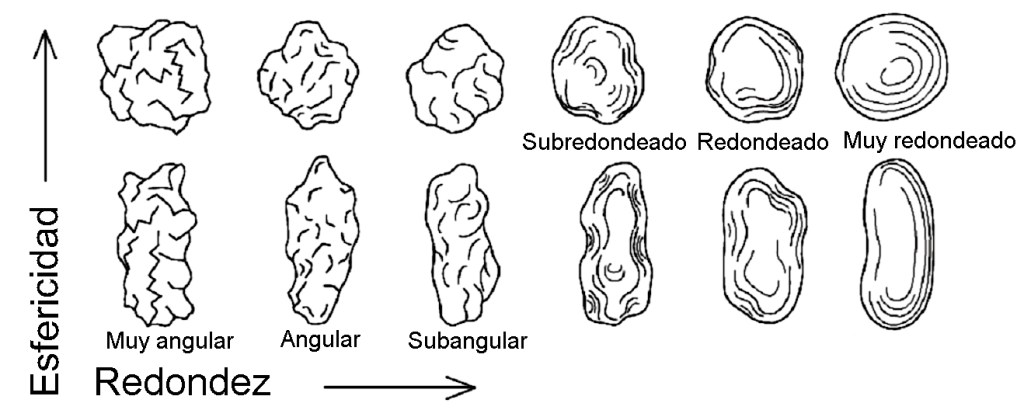

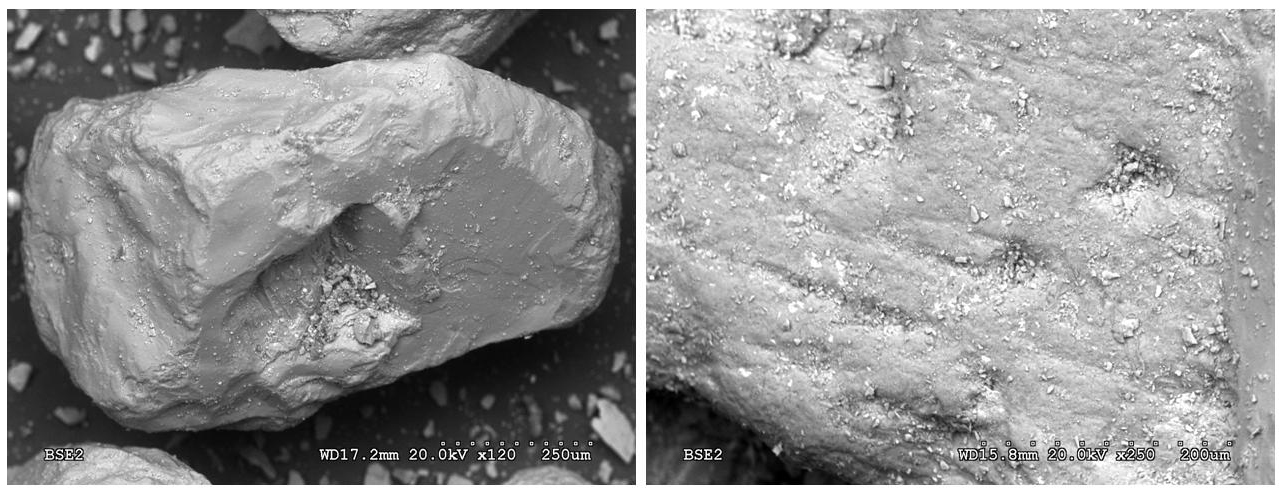

Cuando un río se frena, pierde energía cinética bruscamente y con ello su capacidad de transportar sedimentos, tanto en el fondo de la corriente (los materiales más pesados, principalmente arena, grava y cantos) como en suspensión (fundamentalmente arena fina, arcilla y limo).

El resultado es una alteración de la pendiente longitudinal del cauce, lo que afecta a la dinámica geomorfológica del río hasta la desembocadura.

Desde el punto de vista ecológico esta barrera supone una modificación del transporte de nutrientes y de la materia orgánica, afectando a la calidad del agua y favoreciendo la eutrofización.

Y desde un punto de vista geológico, la zona embalsada se transforma en una trampa que captura sedimento. Esto tiene dos consecuencias:

- La primera es que aguas arriba el cauce se hace más estrecho y la vegetación coloniza zonas que anteriormente estaban activas.

- Y la segunda es que el vaso de la presa poco a poco se va rellenando de sedimentos hasta que queda colmatado de barro en vez de agua.

La colmatación de presas es un problema poco conocido pero que tiene graves consecuencias en un país como España, que padece sequías recurrentes y es vulnerable a la desertización.

Según los datos disponibles, la tasa de aterramiento (acumulación de tierras, lodo o arena en el fondo de una depresión por acarreo natural o voluntario) en los embalses españoles ronda los 100 hm3 al año, lo que se traduce en que cada 50 años perdemos unos 5.000 hm3 de capacidad de almacenamiento de agua dulce. Esta cantidad equivale al consumo de agua potable de toda la población de nuestro país durante 3 años.

Las principales modificaciones que sufren los cauces situados aguas abajo de los embalses pueden ser tanto de incisión como de sedimentación. La erosión se produce porque la presa retiene la mayor parte del sedimento que circulaba por el río en condiciones naturales. El agua que la presa libera durante crecidas erosiona el lecho aguas abajo pero no aporta nuevos sedimentos, por lo que el balance sedimentario del río entra en una fase de desequilibrio.

¿Sabías que la cantidad de sedimento que queda atrapado en los embalses españoles cada 50 años equivale a unas 4 toneladas de arena y arcilla por cada español al año?

Rompiendo el equilibrio

La desembocadura es el lugar donde un río pierde de manera natural su capacidad de carga. Es aquí, normalmente ya cerca del mar, donde deposita tanto los sedimentos más finos como los nutrientes que ha transportado durante todo su viaje. Si la cantidad de sedimentos que llegan a la costa es alta y tanto las corrientes como el oleaje no los dispersan, entonces se forma un delta.

Los deltas se caracterizan por ser lugares húmedos muy ricos en nutrientes, lo que los convierte en “edenes de biodiversidad”. Además, históricamente han destacado por ser terrenos muy fértiles de gran interés agrícola. En el caso del delta del Nilo, probablemente el ejemplo mejor conocido, la evidencia arqueológica señala que se lleva explotando agrícolamente de forma ininterrumpida desde hace al menos 7.000 años.

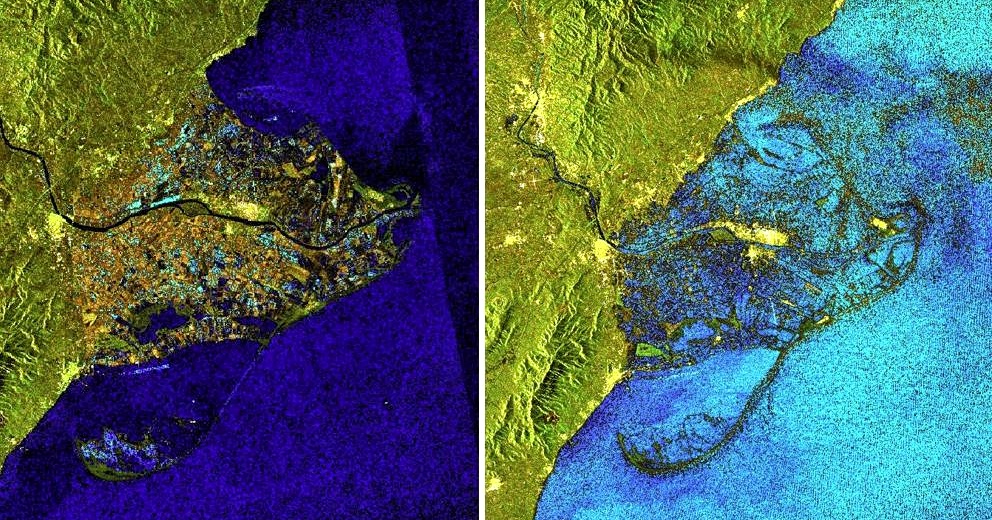

En España el caso más emblemático es el delta del río Ebro, actualmente en retroceso y en grave riesgo de desaparecer.

El principal motivo es la falta de aporte de sedimentos, pues de los 20 millones de toneladas que alcanzaban la meta del curso fluvial antes de los pantanos de Mequinenza, Riba-roja d’Ebre y Flix han quedado reducidos a 90.000 toneladas. O dicho de otro modo: el 99% del sedimento fino que debería alimentar el delta queda atrapado en los vasos de las presas y en las modificaciones del cauce que éstas provocan.

Bibliografía

- AMBER Consortium (2020). Atlas de la Barrera AMBER. Una base de datos paneuropea de barreras artificiales. Versión 1.0.

- Cobo, R. (2008). Los sedimentos de los embalses españoles. Ingeniería del Agua, Vol. 15, No 4, pp. 231-241.

- Elcacho, J. (2020). [Efectos de la borrasca Gloria] ¿Ha desaparecido por completo el delta del Ebro bajo las aguas? La Vanguardia, 22 de enero de 2020.

- Europa Press Data. La situación del agua en España y en el mundo, en gráficos [Datos actualizados el 27 de julio de 2022]. Fuentes: INE y FAO.

- Martínez Salvador, A. et al (2015). Estimación de aportes de sedimentos a embalses de pequeñas cuencas mediterráneas mediante GeoWEPP. Ensayo en la cuenca vertiente del río Mula al embalse de la Cierva (Cuenca del río Segura). Limnetica, 34 (1), pp. 41-56.

- Miranda, D. (2022) Delta del Ebro, un edén de biodiversidad. National Geographic España.

- Vericat. D. y Batalla, R.J. (2004). Efectos de las presas en la dinámica fluvial del curso bajo del río Ebro. Revista C & G, No 18 (1-2), pp. 37-50.

Este contenido forma parte del Geolodía 2023 de Ávila en Arévalo, Ávila (España).